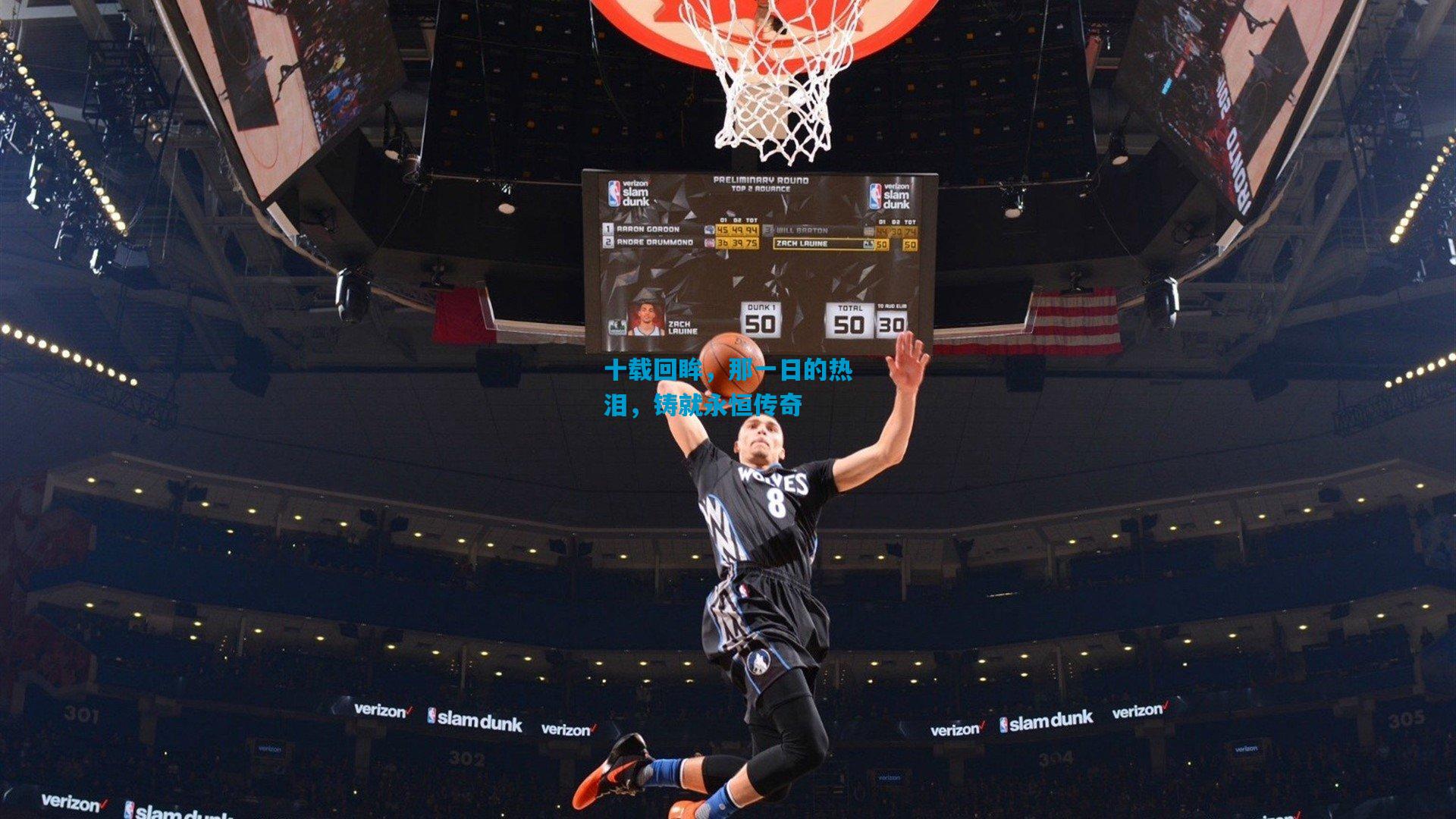

十载回眸,那一日的热泪,铸就永恒传奇

历史的定格:一场比赛如何成为全民记忆

2015年的今天,一场原本普通的体育赛事演变为全民情感的爆发点,当时,一支赛前并不被看好的队伍,在逆境中完成了几乎不可能的逆转,比赛过程中,球员们用汗水浸透的球衣、拼尽全力的冲刺,以及最后时刻的绝杀,共同编织了一幅波澜壮阔的画卷,观众席上山呼海啸的呐喊,电视机前紧握双拳的期待,最终凝聚成终场时那句“我们赢了”的嘶吼,这一刻,体育超越了竞技本身,成为情感共鸣的载体。

为何这场赛事能引发如此深远的回响?它发生在社会快速变革的时代背景下,人们渴望通过集体胜利寻找精神依托;比赛中展现的“永不放弃”的体育精神,恰好呼应了大众对理想价值的追求,从一线城市的写字楼到偏远乡村的院落,无数人因同一场比赛而心跳加速,这种跨越地域、年龄、职业的情感联结,让“10年前的今天”不再只是时间标记,而是刻入民族记忆的文化符号。

逆袭背后的科学:体育心理学与战术革命的交汇

从专业视角看,这场经典之战的成功绝非偶然,现代体育科学的研究表明,逆境中的胜利往往依赖于三大支柱:心理韧性、战术创新与团队协同,十年前的那支队伍,正是这些要素的完美践行者。

心理建设方面,教练组通过认知行为训练,帮助球员将压力转化为动力,赛前,运动员们接受了系统性心理干预,包括可视化成功场景、呼吸调控练习等,这些方法如今已成为职业体育的标配,但在当时却是前沿尝试,比赛中,队员们在落后时的沉稳表现,正是长期心理训练的成果。

战术层面,团队大胆采用了“动态空间创造”策略,通过频繁的无球跑动撕裂对手防线,这一战术源于对大数据分析的早期应用——教练组通过分析上千小时比赛录像,发现了对手防守体系的微小漏洞,这种数据驱动的决策方式,在当时具有革命性意义,也为日后体育产业的智能化转型埋下伏笔。

团队化学的塑造则更显人文关怀,队伍通过集体生活、文化交流活动甚至心理咨询,建立了超越职业关系的信任纽带,一名退役球员在后来的回忆录中写道:“我们不是11个个体,而是一个拥有共同心跳的有机体。”这种深层次的情感联结,在比赛最后关头转化为绝杀助攻的默契配合。

十年回响:从一场胜利到体育生态的演变

这场胜利的余波,持续影响着未来十年的体育发展轨迹,在基础设施层面,它激发了全民健身热潮,政府加大了对社区体育场馆的投入,据统计,随后的五年间,全国新增体育场地面积相当于前二十年的总和,校园体育课程也迎来改革,更多资源向团队项目倾斜。

体育产业同样迎来拐点,资本开始关注青少年培训、体育科技等长期赛道,一批以数据分析和生物力学为基础的训练中心应运而生,为中国运动员在国际赛场的持续突破提供支撑,更重要的是,这场胜利重塑了公众对体育价值的认知——它不再是“四肢发达”的代名词,而是培养领导力、抗压能力的重要途径。

对亲历者而言,这场比赛更是个体命运的转折点,当时在观众席上挥舞国旗的少年,如今已成为职业球队的教练;当年因感动而报考体育学院的学生,现在正用虚拟现实技术优化训练方案,一位体育评论家指出:“这场比赛像一粒种子,在无数人心中生根发芽,结出超越体育的果实。”

情感考古:为什么我们依然热泪盈眶?

十年后重提旧事,为何仍能唤起强烈共情?神经科学研究显示,重大集体记忆会激活大脑的“情感中枢”,形成类似“闪光灯记忆”的持久印记,当特定线索(如周年纪念、熟悉场景)出现时,相关情绪会自动复苏,这正是“10年前的今天”能瞬间唤醒集体情感的生理基础。

从社会学角度看,这种情感延续还与“叙事认同”密切相关,十年来,媒体、社群乃至家庭不断重述这场比赛的故事,使其逐渐升华为文化仪式,每年今日,社交媒体上自发的纪念活动,实则是公众对共同价值的周期性强化,正如文化学者所言:“伟大的体育时刻之所以永恒,是因为它们成为了我们理解世界、定义自我的坐标。”

未来启示:从纪念到创新的跨越

站在十年后的节点回望,这场赛事给当代体育的启示愈发清晰,它证明了情感价值是体育产业的核心竞争力——技术可以复制,但共鸣无法量产,当前蓬勃发展的沉浸式观赛、虚拟体育社区等新业态,本质上仍在追寻那种直击人心的力量。

比赛凸显了“软实力”建设的重要性,如今顶尖球队纷纷聘请运动心理学家、营养师甚至哲学家,正是认识到胜利需要多维支撑,中国体育近年来的体系化改革,某种程度上正是对十年前那场“意外胜利”的理性延续。

这场赛事提醒我们:体育的终极意义不在于奖杯数量,而在于它如何激发人类最美好的品质——勇气、团结与希望,十年前的那些泪水,本质上是对这种价值的本能致敬。

相关文章

最新评论